米国では選挙の夜が近づくにつれ、政治家候補者たちは来る大統領選と副大統領選の討論会という戦いの場に向けて、メッセージングを研ぎ澄ますことになる。すでに多くの州で投票が始まっており、アメリカ人も世論調査担当者も同じ質問をするだろう:"誰がどのアメリカ人に支持されているのか?"そしておそらくもっと重要なのは、"誰が実際に投票するのか?"ということだ。

しかし、最近の2期目の選挙とは異なり、アメリカ人が生きている世界は2016年の1期目の選挙シナリオとは大きく異なっている。前例のない世界的パンデミックの経済的・健康的影響、文化的景観の変化、市民不安、容赦のない山火事や実際の暴風雨の名称を使い果たした例年より多忙なハリケーンシーズンをもたらした気候などが、考慮すべき主な影響である!

これに加えて、投票人口統計も変化している。米国国勢調査の年次推計によると、アメリカの65歳以上の人口は2015年から2019年の間に13%増加し、潜在的な有権者は4940万人に上る。一方、投票人口に最も新しい年齢層である18歳から24歳の人口は5%減の2,330万人となった。男性、女性、白人の投票年齢人口は、いずれも前回の大統領選挙以降比較的安定しているが、その他の多文化グループは、特にアジア系アメリカ人や2つ以上の人種を自認する人々など、人口に大きな変動が見られる。多文化系の登録有権者は、全体で全有権者のほぼ3分の1(29%)を占めている。

歴史的に見ても、白人アメリカ人は他のどの民族層よりも投票率が高い。3分の1近くが、過去4回の総選挙と小選挙区で5回から8回投票する多投票者であり、さらに53%は、同じ期間に1回から4回投票する、それほど頻繁ではない有権者である。この層が登録有権者の71%を占めていることを考えると、世論調査における彼らの影響力は大きい。

問題はこうだ:投票年齢人口が多文化有権者にシフトした場合、何人が投票権を行使するのか?

黒人系アメリカ人やヒスパニック系アメリカ人に他の人口よりも影響を与え、投票率に影響を与える可能性のある社会不安を考慮に入れる。黒人系アメリカ人は、白人系アメリカ人に次いで投票に行く可能性が高く、その投票率は25%に達する。投票率アップを狙う政党にとって、多文化系アメリカ人は最大のチャンスである:4人に1人近くが投票経験がなく、ヒスパニック系、ポルトガル系、東アジア ・南アジア系アメリカ 人の56%が投票頻度が低い。

党派がより均等に分布している白人アメリカ人とは異なり、登録された多文化有権者、特に有権者地図・人口統計会社であるL2社がアフリカ系アメリカ人またはヒスパニック系アメリカ人、ポルトガル人である可能性が高いと定義する有権者は、民主党を支持する傾向が著しく高い。

多文化有権者のメディア消費

メディア測定は、メディア習慣が多文化の視聴者によって異なることを示し続けている。これは、多文化アメリカ人にリーチするには、多様なオムニチャネル・アプローチが必要であることを意味する。

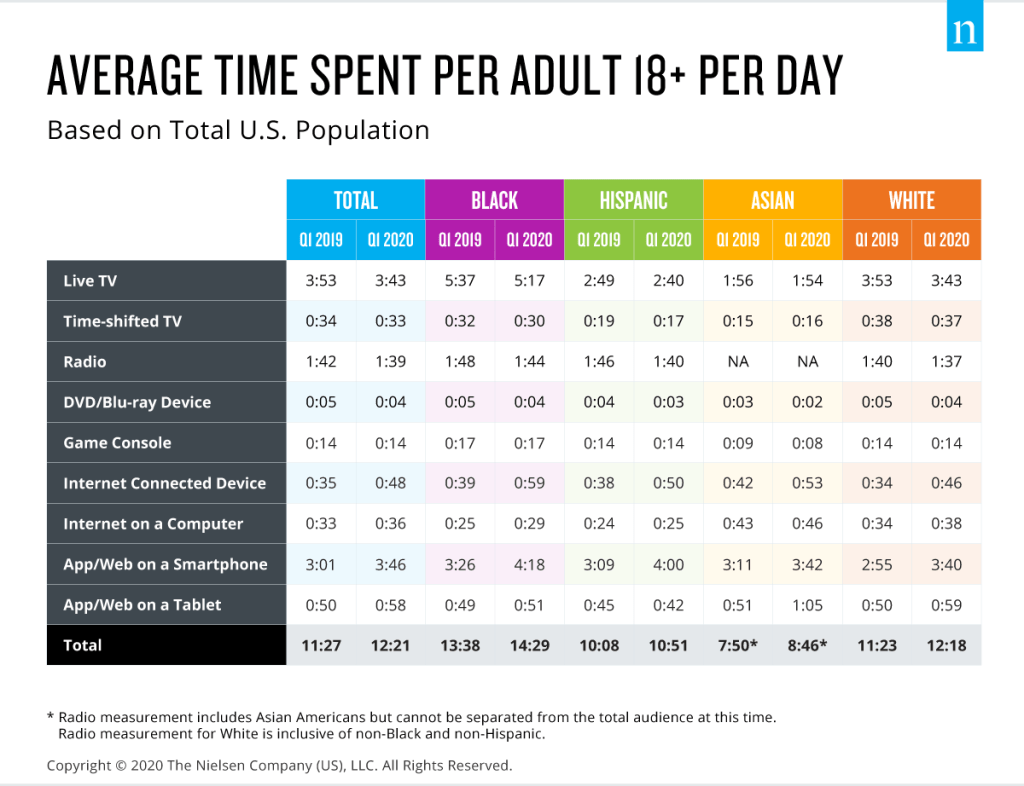

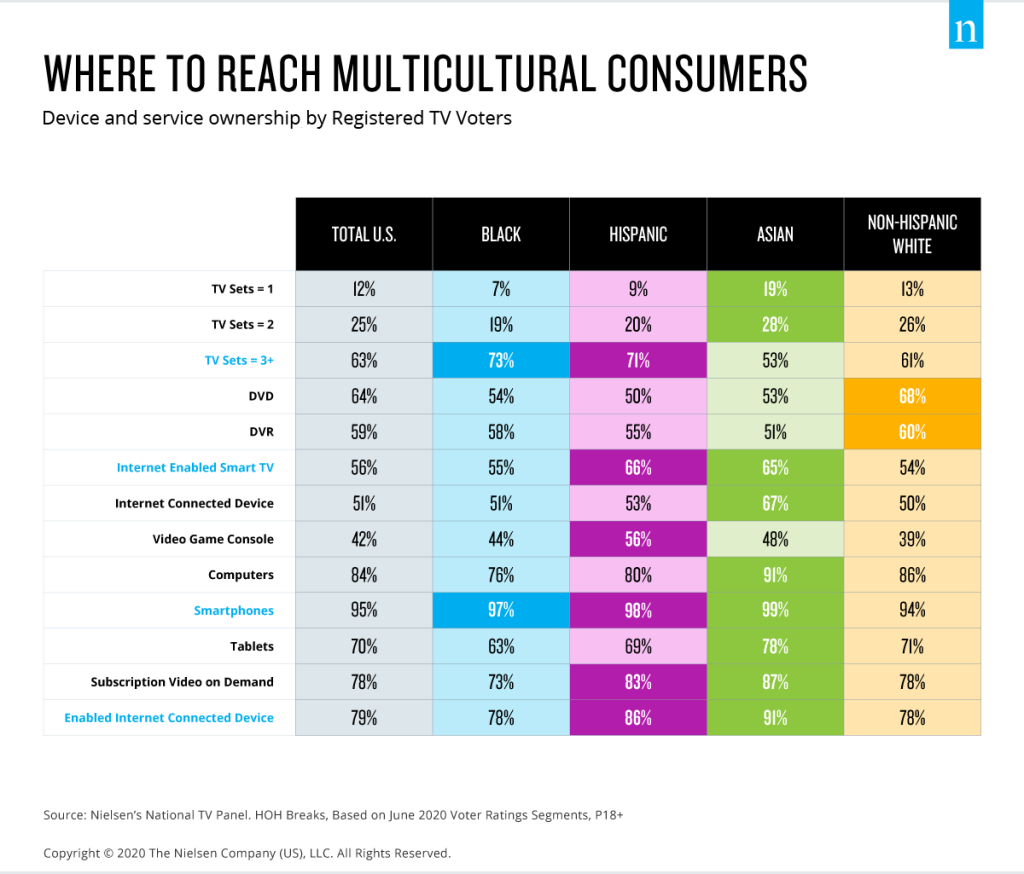

テレビのようなマスメディアに関しては、アジア系アメリカ人は1世帯あたりのテレビ台数が少なく、1日に見るテレビの時間も2時間と短い傾向にあることを、政治広告主は念頭に置くべきである。その代わり、アジア系アメリカ人の家庭は、他のどの人種よりも、パソコンでインターネットを使い、時間を過ごす傾向が強い。また、タブレット、パソコン、スマートフォンなど、他の小型スクリーンの所有率も高い。最新のニールセン・トータル・オーディエンス・レポートによると、彼らは合計で6時間半近くをインターネット接続機器に費やし、パソコンでインターネットを使い、スマートフォンやタブレットでアプリやウェブを利用している。

対照的に、アメリカ黒人は3台以上のテレビを所有する割合が最も高く、2020年第1四半期のテレビ視聴時間は1日あたり5時間を超え、これは多文化視聴者の中で最多である。ヒスパニック系もテレビを複数台所有する傾向が高いが、視聴時間は黒人や白人よりも短く、1日平均3時間未満である。

黒人とヒスパニック系アメリカ人のラジオ平均視聴時間は同程度だが、ラジオのリーチは後者の方が圧倒的に強い。2020年第1四半期、18歳以上のユーザーにおける1週間の聴取率は、ヒスパニック系アメリカ人が95%であるのに対し、黒人系アメリカ人は91%であった。

黒人とヒスパニックの両グループは、デジタル接続も進んでおり、アジア系アメリカ人や白人アメリカ人よりもスマートフォンに費やす時間が長い。彼らは1日平均6~6.5時間近くインターネット接続機器、パソコンでのインターネット、スマートフォンやタブレットでのアプリやウェブを利用している。

賢いマーケティング担当者は、好みのチャネルや各グループが直面している現在の課題を考慮し、オーディエンスに合わせた政治的メッセージを浴びせるのではなく、デバイスの普及やプログラミングの違いを利用して、つながりを持つようにする。

選挙ハブを見る

選挙イベントと有権者のデータに関する最新および過去のテレビ視聴率についてはこちら